Le Street-art est maintenant considéré comme un mouvement artistique à part entière. On peut facilement le remarquer dans notre propre style vestimentaire où le streetwear puisse beaucoup dans cette influence. Depuis peu, et plus particulièrement depuis le succès planétaire de Banksy, le Street-art dispose d’un grand rayonnement médiatique. Malgré tout il existe encore un flou, autour du sens même de Street-art et son appartenance.

Certains artistes se sentent intégré au mouvement du Street-art alors que d’autres le rejettent. Ceux ci trouvent que c’est un terme « fourre tout » qui dénature l’essence artistique même. Ces artistes se revendiquent comme graffeur, pochoiriste, muraliste, etc.

Pour autant, le graffiti est un art très ancien. A l’époque de la Rome antique, le Colisée était gravé par de nombreuse inscriptions anonymes. Nous trouvons donc intéressant de faire la distinction entre graffiti et Street-art, de voir d’où le graffiti tire ses racines. Mais aussi de comprendre pourquoi et comment le Street-art est passé d’une sous-culture à une popularité totale de nos jours.

Racines du graffiti

Beaucoup pense que le graffiti est né à New-York. Mais il a en fait une histoire toute particulière, puisqu’il est né au nord des USA en Pennsylvanie, plus précisément à Philadelphie. Daryl, un jeune afro-américain taggue les murs de sa ville par son pseudo, CornBread (en raison du pain de maïs qu’il affectionne particulièrement). Les premiers tags qu’il réalise sont destinés à la fille qu’il aime, Cynthia. C’est sur les murs de son école et de son quartier, qu’apparaissent ses premiers tags, « CornBread loves Cynthia ».

Au fur et à mesure, ses tags ne sont plus des déclarations d’amour mais un moyen pour lui d’exister au travers de son pseudo. En 1971, un article le fait passer pour mort. Afin de prouver qu’il est bien vivant, il s’introduit dans le zoo local et peint sur les flancs d’un éléphant « CornBread lives ». A cette même période du début des années 70, l’essor du tag bat son plein à New-York. La ville est recouverte par ce nouveau style de signatures. Que ce soit sur les murs des bâtiments, les boîtes aux lettres, les ponts et surtout les trains et les métros. C’est de plus dans les années 60 que la bombe aérosol fait son apparition. Cet outil facilite cette expansion de noms sur les supports considérés comme des non-lieux d’art jusque-là.

L’un des précurseurs du tag est Taki 183. Il recouvre tout New-York de sa signature. Etant coursier, il pratiquait donc le tag pendant ses heures de travail.

Taki est son pseudonyme et 183 le nom de la rue où il vivait. Cette explosion de tag est dû en particulier à l’expansion fulgurante de la culture Hip- Hop, dans le South Bronx à New-York. Et ce grâce à la figure emblématique Afrika Bambaataa, lui-même à l’origine du terme « tag ». Les premiers tagueurs, membres de ghettos noirs, avaient pour objectif de marquer leur territoire et de montrer leur bravoure à leur groupe d’appartenance.

Ce style de communication est compliquer à comprendre pour le public large, car les signatures étaient quasi indéchiffrables et cryptées. Faire de l’art ne traverse pas l’esprit des premiers taggeurs puisqu’ils vantent une performance qui tire son essence de l’illégalité même du geste. Ils y voyaient plus un moyen de s’opposer à la société qui les dénigre. Le tag est perçu comme un moyen d’exister et de faire connaitre son crew. Les médias qui s’intéressent à ce phénomène, dénaturent très vite le sens de ces signatures. Considéré comme du vandalisme dans l’espace public, ils participent à dénoncer le tag. Des organismes, tel que la MTA (les Autorités de Transit Métropolitaines de New York) dépensent plus de 100millions de dollars pour effacer les graffitis de son réseau. Les autorités et l’opinion publique détourne le tag comme une vision artistique.

Son évolution

Malgré cette défiance envers le tag, cette pratique s’étend et certains taggeurs commencent à décorer leur signature, les rendant plus personnelles. On commence par ajouter des contours, par travailler la couleur, travailler la forme de la lettre. On commencer à vouloir se démarquer, et rendre les pièces plus dures à la réalisation. C’est aussi un moment de remise en question, sur le sens de leurs réalisations. Par conséquent, certains artistes préfèrent travailler seul, en expérimentant leur propre style.

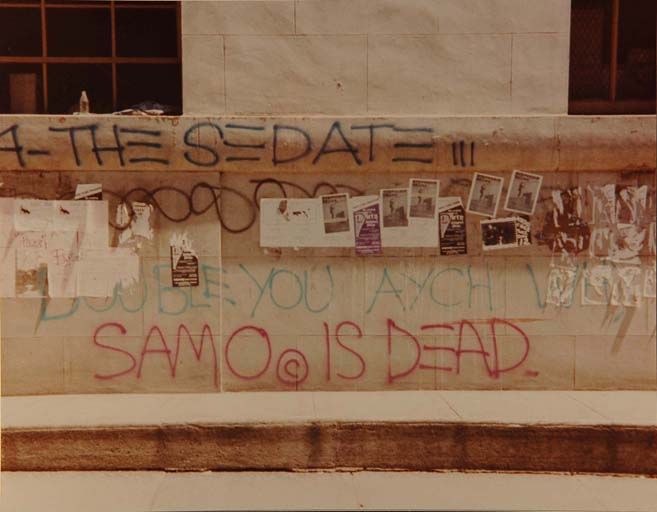

Jean-Michel Basquiat est l’une des plus grande figure du mouvement, en amenant l’une des évolutions majeures du Street-art. Il a commencé par des graffitis, sous le pseudonyme de SAMO soit « same old shit » qui signifie « même vieille merde » au sens de « rien de nouveau ». Avec ce pseudo, il affiche une volonté de rompre avec ce qui faisait à l’époque dans le milieu du graffiti. Très vite, le public new-yorkais se questionne sur les réalisations de SAMO, car son style se démarque et est facilement identifiable. Certains pensent même qu’un représentent du mouvement abstrait se cache derrière les réalisations. C’est alors que Basquiat décide de se séparer de son pseudonyme SAMO, en écrivant sur les murs de New-York « SAMO is dead« .

On voit donc ici que l’artiste, se met en rupture avec les codes définis du graffiti. Et Basquiat mène une quête identitaire, sous le signe de la négritude, et se place avec des idées politiques contre le racisme. Il exlore d’autres supports comme la toile sur laquelle il expérimente plusieurs techniques de la peinture, le collage ou le pastel.

Au début des années 80, il rencontre Andy Warrol, artiste majeur du courant pop art. Une amitié se noue et permet à Basquiat une plus grande visibilité. A cette même période, la marchande d’art Aninna Nosei lui permet d’occuper le sous-sol de sa galerie afin d’exposer son travail. Ses œuvres s’arrache sur le marché de l’art et le grand public se familiarise à son style.

Avec la vision de Basquiat, le graffiti n’est plus une simple volonté de revendiquer son crew, mais bien de véhiculer un message au travers des œuvres. Malgré tout, on ressent totalement la culture du graff dans ses toiles, que ce soit dans le recouvrement, avec sa technique du Pentimento. On en vient donc à se demander, quel est la légitimité du terme Street-art ? Basquiat était-il vraiment un street-artiste ?

L’ère du Street-art

En réalité, l’apparition du terme Street-art date du milieu des années 2000. C’est un terme qui rend bien, vend bien et est très « marketing » à l’image de ces années. Il est intéressant de voir et d’analyser les méthodes de deux artistes reconnus dans leur art et étant qualifié de street-artiste par la majorité des médias. Nous avons Banksy, qui pourrait plus s’inscrire comme un pochoiriste. Ses œuvres rencontrent un succès planétaire. Il y a aussi Shepard Farey plus connu sous le nom de Obey. Le Street-art, reste ici à compléter par le passant.

Banksy véhicule des codes simples, réduits à très peu de couleurs. L’emplacement est prédéterminé et réfléchis. Tout le monde peut en comprendre la signification et l’apprécier. Souvent, le Street-art reste à compléter par les passants, ce qui en fait un art interactif et accessible à tous. Le spectateur n’a qu’à le remarquer pour y être intégré.

Là encore, les éléments de l’œuvre sont assez minimalistes, on comprend tout de suite l’implicite et l’explicite de l’image. Le code couleur est simple, et les signes sont clairs. Pas de doute, à en voir le titre, on comprend directement le slogan et de quoi on parle à ce moment.On comprend donc bien que les artistes appartenant au Street-art tel que Banksy ou Obey n’ont que très peu de liens avec le graffiti tiré lui de la culture hip-hop. Si ce n’est l’aspect illégal, élément moteur de la carrière de chacun. En effet, bien que la technique soit différente, l’illégalité reste présente. Cependant, leur art est bien accueilli par l’opinion publique.

Des études récentes ont montré que Banksy est le 4ème artiste préféré des Britanniques toute époque confondue. Certains médias en parlent même comme meilleure artiste planétaire actuel. Un statut dont se joue Banksy et dont il maîtrise parfaitement les codes. Ce sens du spectacle s’est illustrer encore une fois, l’année dernière. Au cours de la mise en vente de l’une de ses œuvres, celle-ci s’est littéralement auto-détruite durant la conférence. Un coup visant à ironiser sur le marché de l’art et pourtant, les enchères n’ont fait que monter.

D’une manière différente, Obey maitrise parfaitement les codes du marketing actuel notamment via sa marque de vêtement. Devenu un franc succès, elle mise sur les codes internet pour plaire à un public jeune, qui connaît parfaitement les codes du Street-art. L’ouverture global du Street-art a permis de toucher un public plus large. Et ainsi permettre à chacun d’exprimer sa créativité sans forcément appartenir à la culture hip-hop ou underground.